引言

2022年1月31日,《柳叶刀》(The Lancet)发表了一篇《柳叶刀死亡价值重大报告》。报告表明,当前过于强调通过积极治疗延长生命,全球在姑息治疗可及性方面存在巨大的不平等,并且生命终末期医疗费用高昂,这导致数百万人在生命末期遭受不必要的痛苦。报告背后,承载着人类对生命尊严权的深刻反思与伦理追寻。生前预嘱(Living Will)作为患者自主权的制度性表达,正在全球范围内引发法律重构与伦理范式转变。本文将对生前预嘱的相关法律问题作初步探析。

一、生前预嘱的定义

生前预嘱的概念属于“舶来品”,1976年,美国加州率先通过《自然死亡法案》,允许不使用生命支持系统来延长不可治愈患者的临终过程,也就是允许患者依照自己的意愿自然死亡。

2006 年,罗点点参与创建国内首个推广生前预嘱的“选择与尊严”公益网站。该网站推出了《我的五个愿望》——这是生前预嘱在国内流行最广泛的一个版本。填写者需要回答自己临终时希望获得什么医疗服务、是否使用生命支持治疗等问题。

目前,我国立法上还没有明确关于“生前预嘱”的明确定义,但通过实践可知,生前预嘱是指具备完全行为能力的成年人,在意识清醒时,通过书面或法律认可的形式,预先明确自己在未来因疾病或意外导致无法自主决策时,所希望的医疗护理方式和生命维持措施的选择。其核心在于尊重个人自主权,确保医疗决定符合患者意愿。

二、生前预嘱的法理依据

(一)宪法层面

《宪法》第33条第2款明确规定“国家尊重和保障人权”,生命权作为基本人权的重要组成部分,既包括对生命的保护,也包含对生命尊严的维护。生前预嘱制度通过尊重患者对临终医疗措施的选择权,体现了对生命自然终结过程中尊严的保障。

(二)民法典的细化规定

《民法典》第1002条首次将“生命尊严”写入法律,强调自然人享有生命权并有权维护生命尊严。同时,第1219条明确患者对医疗措施的知情同意权,要求医务人员充分告知病情及治疗方案,患者可自主决定是否接受治疗。生前预嘱的签署正是患者行使知情同意权的延伸,符合民法典对自主权的保护逻辑。

三、生前预嘱的主要特征

2022年6月23日,《深圳经济特区医疗条例》(下称“医疗条例”)修订稿通过,第78条规定,收到患者或者其近亲属提供具备下列条件的患者生前预嘱的,医疗机构在患者不可治愈的伤病末期或者临终时实施医疗措施,应当尊重患者生前预嘱的意思表示:(一)有采取或者不采取插管、心肺复苏等创伤性抢救措施,使用或者不使用生命支持系统,进行或者不进行原发疾病的延续性治疗等的明确意思表示;(二)经公证或者有两名以上见证人在场见证,且见证人不得为参与救治患者的医疗卫生人员;(三)采用书面或者录音录像的方式,除经公证的外,采用书面方式的,应当由立预嘱人和见证人签名并注明时间;采用录音录像方式的,应当记录立预嘱人和见证人的姓名或者肖像以及时间。

该《医疗条例》于2023年1月1日起施行,标志着深圳市成为我国首个实现生前预嘱立法的地区。根据《医疗条例》第78条,生前预嘱的主要有以下特征:

第一,订立主体:为完全民事行为能力的自然人;

第二,适用前提:为患者不可治愈的伤病末期或者临终时适用,且必须由医疗机构作出的医学判断;

第三,订立形式:为见证、书面或录音录像的方式;

第四,见证人条件:未经公证的生前预嘱需有两名以上见证人在场见证,且见证人不得为参与救治患者的医疗卫生人员;

第五,预嘱内容:需明确是否采取或者不采取插管、心肺复苏等创伤性抢救措施,使用或者不使用生命支持系统,进行或者不进行原发疾病的延续性治疗等的明确意思表示。

四、概念辨析

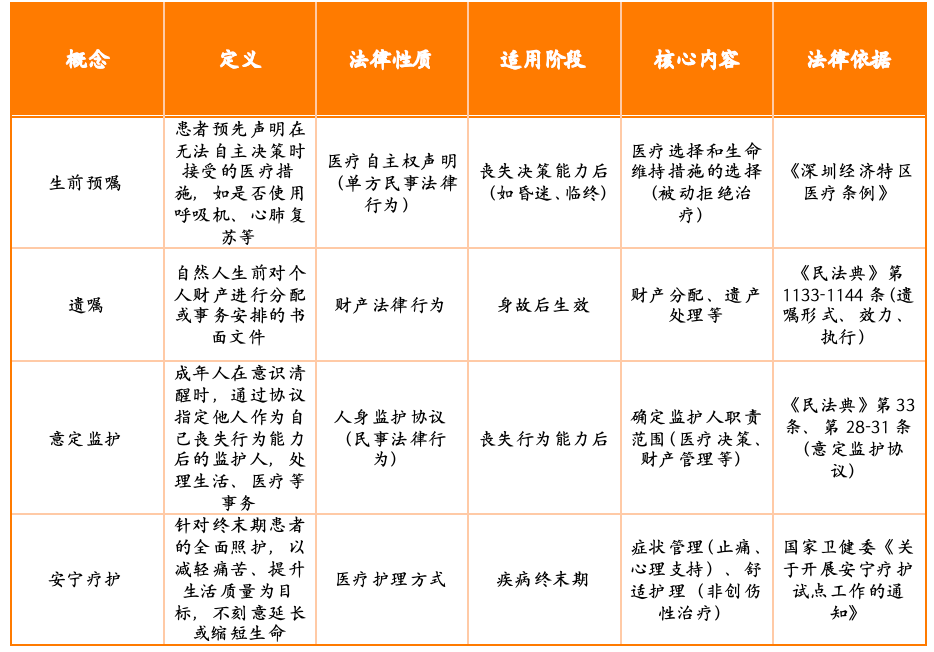

通过前述概念可知,生前预嘱有别于遗嘱、意定监护、安宁疗护,具体区别如下表:

五、运行机制

(一)生前预嘱的设立条件

签署主体需为具备完全民事行为能力的成年人,在意识清醒、自愿的前提下完成。签署时需明确表达对创伤性抢救措施(如插管、心肺复苏)、生命支持系统使用、原发疾病延续性治疗等事项的选择。此外,设立生前预嘱需经公证或者有两名以上见证人在场见证并采用书面或者录音录像的方式。

(二)生前预嘱的生效

生前预嘱的生效时间为“生前预嘱人在不可治愈的伤病末期或临终状态”。根据深圳市人大常委会法工委副主任对《医疗条例》公开解读,需由医疗机构确认患者处于“不可治愈的伤病末期或临终状态”。

(三)生前预嘱的执行

根据深圳市人大常委会法工委副主任对《医疗条例》公开解读,对于患者的生前预嘱,医疗机构应当予以尊重,但尊重不等于一定要按照生前预嘱来执行,如患者对生前预嘱反悔并撤回原先的决定,也应当尊重患者的意思。

(四)生前预嘱的撤回

《医疗条例》中没有关于生前预嘱撤回的具体流程及形式等内容。

但根据《民法典》对生命尊严和民事权利的规定,患者享有生前预嘱撤回权。撤回权可由患者本人亲自行使,也可委托他人代理,但未经患者许可,法定代理人不得擅自撤回。患者亲自行使撤回权时,原则上需具备完全民事行为能力。但若撤回内容涉及“拒绝维生治疗”,可降低行为能力认定标准,以保障患者生命自主权。参照《医疗条例》第78条规定,生前预嘱撤回仍需患者在有完全民事行为能力时完成,并经公证或者有两名以上见证人在场见证并采用书面或者录音录像的方式实现。

六、结语

“我们既是生者,也将是临终者。”生者的责任,正在于以法律理性和人文共情重构死亡系统的运行逻辑,而生前预嘱制度恰是这个系统中的人性化枢纽,它通过法律文本、医疗协议、亲属见证等具象符号,将冰冷的死亡程序转化为有温度的生命叙事。

朱虹颖律师取得法学、财务管理双学士学位,在律师执业中,作为主办律师参与办理刑事、民事案件上百件,具有丰富的实务经验,主要执业领域为政府法律顾问、公司法、金融法领域。朱虹颖律师秉持“专业、高效、诚信、勤勉”的服务理念,全心全意提供优质法律服务,维护委托人的合法权益,维护法律尊严和社会公正。